相続登記、自分でやりました!

(*^-゚)vィェィ♪

司法書士さんに頼まないで、自力で!

夫の父が、脳梗塞、そして脳出血のあと、

もともと肺気腫があった人なので、

肺炎をこじらせてそのまま他界・・・

(w_-; ウゥ・・

(* ̄ノ ̄)/Ωチーン (* ̄- ̄)人 i~ 合掌

義父が老後になって移住した家は、

私たち夫婦の居住地からも遠く、

また、他県に嫁いだ妹夫婦の家からも遠く、

別荘にするには、不便で、

売却できたらいいね、ということになり、

たまたま現地での父の知人が、顔の広い方で、

買ってくださる人が現れまして・・・

家は安普請ですが、住んで10年経っていないし、

お風呂はユニットバスで、トイレにはウォッシュレット!

ただ、台所はシステムキッチンだけど、安価なもの。

買ったときの2割にも満たない金額ですが、

土地自体が安いところなので、

買ってくださる、というだけで、ありがたい話・・・

なので、お互いの話しあいで、

そのまま売買しようと思ったら、これができない・・・

つまり、所有者である義父はあの世の人なので、

この世に出てきて、実印を押せない・・・からダメ!

人はあの世に行くと、

この世でのものは、すべて無効になるのですね。

そっかー(・c_・`)

ということで、

息子である夫に所有権を移転させる相続登記をすることに・・・

そこで、

知り合いの知り合いの、司法書士さんにそれとなく聞いたら、

先月、横浜の不動産の登記で、30万円くらい、とおっしゃる・・・・

えええーw(゚ー゚;)wワオッ!!

と目を剥いて、

他に方法はないものか、と、いろいろ調べましたら、・・・

ありました!

【登記は、自分でできるの?

司法書士や土地家屋調査士に依頼しなくても良いの?】

『自分で登記.com』

というサイトがありました!

不動産の登記は、本人が行うもの!

- 不動産登記法 第47条

- 1,新築した建物又は区分建物以外の表題登記がない建物の

- 所有権を取得した者は、

- その所有権の取得の日から一月以内に

- 表題登記を申請しなければならない。

- ・・・「所有者が登記をしなければならない」

- と、確かに、そう書いてありますね!

- 2,区分建物である建物を新築した場合において、

- その所有者について相続その他の一般承継があったときは、

- 相続人その他の一般承継人も、

- 被承継人を表題部所有者とする当該建物についての

- 表題登記を申請することができる。

- 不動産登記法 74条

- 所有権の保存の登記は、次に掲げる者以外の者は、申請することができない。

- 一 表題部所有者又はその相続人その他の一般継承人

- よし!と、思いましたね。

- じゃ、やってやろうじゃないの!

- ところで、

- なぜ、司法書士や土地家屋調査士さんが、

- 報酬を得て、登記の手続きができるのか、といえば、

- 司法書士法 第三条

- 司法書士は、この法律の定めるところにより、

- 他人の依頼を受けて、次に掲げる事務を行うことを業とする。

- 一、登記又は供託に関する手続について代理すること

- ・・・司法書士は、他人の依頼を受けて、

- 登記の手続きの代理を、

- 業(=報酬を受け取る仕事)として行なうことができるのですが、

- 逆に言えば、

- たとえ、他人の依頼を受けていても、

- 「登記そのもの」を行なうことはできないのです・・・

- そう、登記というものは、

- 所有者、またはそれに準ずるものが

- おこなわなければいけないもの、だからなのです。

- ということで、一念発起!

- というよりも、

- 「自分でできるものを、なんで、頭下げて、

- それも万単位のお金を払って、

- 司法書士の先生さまに、やってもらわねばならんのじゃ?」

- って、思いまして・・・・

- ちなみに、

- 妻の私が夫の代理として登記を行なうことは、

- 「業」つまり、報酬をもらわないので、

- 登記の手続きをやることができるのです・・・

- 上記の『自分で登記・com』ですが、

- 〉〉〉もう1つの重要なポイントは『業』です。

- 業であれば、司法書士や土地家屋調査士でなければなりませんが、

- 業でなければ、誰でも、

- 他人からの依頼を受けて登記の手続きができます。

- ですから、家族や、友人、知人が、報酬を得ないならば、

- あなたの代わりに登記の手続きを行うことが可能なのです〈〈〈

- そして、

- 〉〉〉『登記は自分ですることが原則』

- これについて、理由を知らない人は多いです。

- 登記の専門家である『司法書士』『土地家屋調査士』ですら、

- 知らない人が多いのが現状です。

- 〉〉〉現在は少なくなりましたが、

- 過去に、『登記は自分で行いのが原則です』と、

- ホームページやメルマガで説明すると、

- 「違法行為だ!」「逮捕されるぞ!」などと、

- 何度も嫌がらせを受けました〈〈〈

- 『自分で登記.com』

- と書いてあるのを見て、私は余計燃えました!

- o(炎_炎)o ウオオオー

- 「やる、夫の代わりに、私が登記の手続きするぞ!」

- p(#^▽゚)q ファイトッ

- さて、その手順ですが、

- まず「登記」を検索!

- http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/goannai_index_fudousan.html

- そのページの真ん中あたりに、

- 「不動産登記を申請される方へ」

- の中に、

- 「登記申請書の様式並びにその説明については、こちらをごらんください」

- とあって、「こちら」をクリックすると、

- 「不動産登記の申請書様式について」

- http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/minji79.html

- このページを下のほうに下がっていきますと、

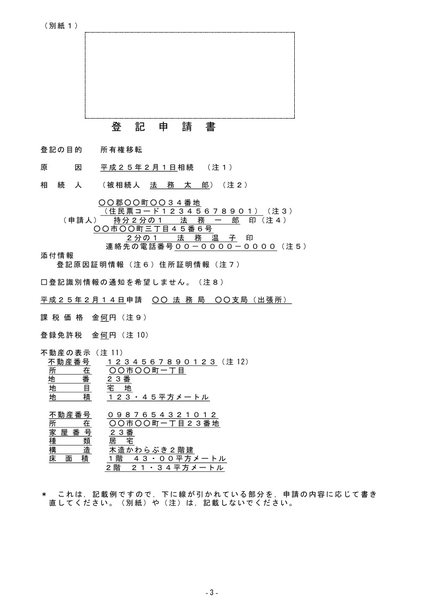

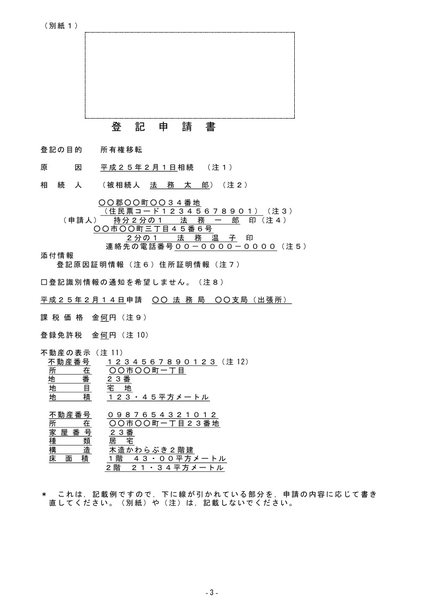

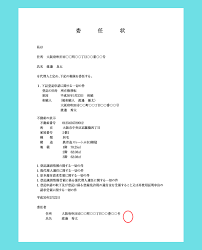

- 20)所有権移転登記申請書(相続・法定相続)

- ・様式 (一太郎・ワード・PDF)

- ・記載例(一太郎・ワード・PDF)

- 少し、説明いたしますと、

- まず、上の部分の□は、受付シールを貼るので、

- そのスペース分を、6㎝ほど空けて、

- 「登記申請書」の表題を書きます。

- そして、「登記の目的 所有権移転」ですね。

- 次の、「原 因」の日付けですが

- この不動産の所有者である人が死亡した日付けを書きます。

- (うちの場合は、夫の父の死亡年月日)

- 次の「相続人」の(被相続人 〇〇〇〇)は、

- 死亡した所有者の氏名となります。

- (うちの場合は、夫の父の氏名)

- そして、(申請人)は、相続する人の住所・氏名

- (うちの場合は、夫と、夫の妹)

- この住所は、住民票に書いてある通りの住所で書きます。

- 住民票コードがわかれば、それを記載することで、

- 住民票の提出を省略することも可能だそうです。

- 氏名のあとの印鑑は、認め印で大丈夫です。

- それと、連絡のつく電話番号を記載します。

- 次に、「添付情報」・・・

- まず、「登記原因証明情報」ですが、

- ① 死亡した所有者(義父)の出生から死亡までの経過のわかる

- 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)

- ② 除籍全部事項証明書(除籍謄本)

- これが、義父の場合は大変でした。

- 生まれた時から死亡まで、同じ住所で生きた方はいいのですが、

- 義父のように、実家を出て、都会で所帯を持ち、

- そして、老後に移住したとなると、

- それぞれの場所の市役所から戸籍謄本を取り寄せないといけないのです。

- うちの場合、まずは、除籍謄本を取って、

- 義父の本籍がどこにあるかを探し当て、

- 次に移住する前の住所の市役所から、義父の戸籍を取り寄せ、

- そうすると、そこに、何年何月何日に、

- どこそこの地より、〇〇と結婚、入籍、とあるので、

- その市役所に、義父の戸籍を申請します。

- これがかなり面倒なのですが、

- 結局、司法書士さんにお願いしても、

- 戸籍を取ってください、と言われるので、

- 自分でやるしかないのです。

- ということは、

- 司法書士さんは、上記の書式を書くことと、

- 足りない書類はないか、を調べるだけですから、

- 余計に、頼むのは、ばからしいなあって・・・

- そうなんです!

- 一応、ざっと書類を作って、

- 戸籍謄本などを揃えたあとで、

- 近くの法務局の無料相談を予約して、

- 教えてもらいに行きました。

- すごく親切でしたよ!

- 法務局サン★('-^v)アリガトウ(v^-')★

- 一太郎、ワードが使えなくても、いいのです。

- 手書きで、充分なのです!

- PDFから、書類を出して、印刷できなくても、

- 法務局に行けば、

- 書き込む用紙もくださいます。

- なんにも心配いらないのです!

- ∑d(*゚∀゚*) シンパイ不要

- さて、次に必要なのが、

- ③ 相続人全員の現在の戸籍抄本

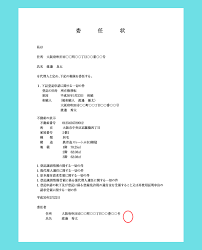

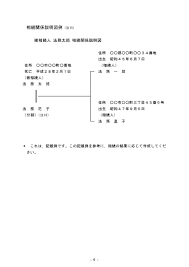

- ④ 相続人の委任状

- (うちの場合は、夫の妹の委任状)

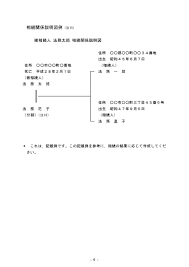

- ④ 相続人が二人以上いる場合は、

- 「相続関係説明図」をつけるといいですね。

- そして、絶対に書いておかないといけないのが、

- 「登記識別情報の通知を希望します」

- この「登記識別情報」が無いと、売買契約できませんから、

- 絶対にもらいましょう!

- さて、「課税価格」ですが、

- これは、市役所の税務課に行って、

- 「固定資産評価証明書」を取ると、すぐにわかります。

- そして、相続の場合は、この「評価証明書」にある金額の

- 1000分の4(0.4%)が「登録免許税」となります。

- この税金分の金額の収入印紙を、郵便局で買い求め、

- 印紙を貼る用紙を作って、それに貼ります。

- たとえば、課税価格が、2000万円だとしますと、

- 登録免許税は、8万円になります。

- (1000円未満は切り捨てです)

- 5000万円の土地と家だと、20万円・・・・

- 知り合いの知り合いの司法書士さんがおっしゃってた

- 金額30万円、というのは、

- この登録免許税を加えた値段だったのです・・・

- 司法書士さんが、手数料30万円取っていたわけではなかったのですけど、

- 素人が聞くと、えー、そんなにボロもうけ!?

- いえいえ、税金でかかっていただけでした・・・

- U=^▽^)キャッキャッ

( ゚Д゚)アラ!ヤダ!!

- うちは、というと、

- 「地目 山林」なので、もう、安い安い・・・

- ということで、最後の「不動産の表示」

- これは、法務局で、不動産の登記簿謄本を取れば、

- そこに全部、書いてありますので、

- そのまま、ここに写せばよいだけです。

- ・・・これで、ほぼ、終了です。

- できあがりましたら、最後、提出ですが、

- 提出する法務局は、

- その不動産がある地域の地方支局なので、

- 取りに行くのが大変なときは、

- 「登録完了証 登記識別情報、戸籍原本は

- 郵送による交付を希望する」

- と、登記申請書に書いておきます。

- そして、返信用封筒に、

- 「本人限定受け取り」として、

- 書留郵便料金分の切手を貼って、同封して送ります。

- これも、全部、無料相談で、教えていただきました。

- 最後、これですべて完了かな、と思いましたが、

- もう一度、無料相談の予約を取って、

- 最終チェックをお願いしました。

- 相談員さんが、書類を順番に重ねて、

- そして、ホチキスで、とめてくださり、

- 「これで、提出すればいいよ」って。

- さて、自分でやった相続登記!

- 買い主さんを紹介してくださった方は、

- 「そんなの聞いたことがない」

- と、びっくりされましたが、

- また、買い主の方からは、

- 「司法書士さんを通さないのなら、買わない」

- とまで言われまして、

- 売買契約と、売り主から買い主に所有権を移転する登記は、

- 司法書士さんを通すことになりましたが、

- 相続登記は、「自分で登記」やっちゃいました。

- (*^0゚)vイエーイ!

- でもね、

- さすが、地方では、自分で相続登記をやる人は少ないようで、

- 登記ができたら、

- 今度は、地元の司法書士さんから、なにやら圧力がはいったのか、

- その地方支局に質問の電話をすると、

- 「こういうことは、専門家に任せてください」と言われましたけど、

- みなさん、登記は難しくありません!

- 法務局の相談員さんも親切ですよ!

- ぜひ、♪v(*'-^*)ゞchallenge!

- 関連記事

-